気候変動・自然資本関連の情報開示(TCFD/TNFD提言への対応)サステナビリティ

基本的な考え方

当社は、日本のみならず世界のエネルギー問題を解決していくグローバル企業として、気候変動および自然資本・生物多様性への対応を経営の最重要課題と考え、関連するマテリアリティを特定しています。2021年よりTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に賛同するとともに、TCFDコンソーシアムに加入しています。また2024年には、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の議論等の活動を支援するTNFDフォーラムに参画しました。

当社は、企業価値を持続的に高めていくことを目的として、気候変動および自然資本・生物多様性に関連する当社の体制や、「JERAゼロエミッション2050」に掲げる「3つのアプローチ」に代表される取り組み等について、TCFDおよびTNFD提言に沿った4つの要素(ガバナンス・リスク管理・戦略・指標と目標)に整理しています。

今後もTCFDおよびTNFD提言に沿った情報開示を継続的に進め、投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまとの一層のコミュニケーションの充実を図っていきます。

ガバナンス

気候変動および自然資本・生物多様性の対策に係る重要な方針や目標設定・見直し等については、コーポレートガバナンス体制の下で取締役会もしくは経営執行会議にて決定します。またサステナビリティ経営の高度化を目的として、社長CEO兼COOを議長とし、会社を部門横断的に統括する「サステナビリティ推進会議」を設置しており、気候変動および自然資本・生物多様性を含む環境関連全般の課題について、対応策の検討を行っています。

取締役等が社外の有識者や専門機関と意見交換し、経営執行会議等にて最新の情報と知見について情報共有しています。また、従業員を対象として、サステナビリティに関するセミナーや取締役とのディスカッションも実施しています。取締役から従業員まで気候変動および自然資本・生物多様性を含めたサステナビリティ経営に関する知見や動向への理解を継続的に深めていくことで、サステナビリティ活動のさらなる推進に積極的に取り組んでいきます。

リスク管理

企業活動に伴うリスクの適切な把握とその低減のために、社長CEO兼COOを統括責任者とするリスクマネジメント体制を整備の上、「オペレーションリスク」「市場リスク」「信用リスク」に分類した「統合リスク管理」を行っています。気候変動および自然資本・生物多様性関連については企業活動に影響を及ぼすと認識した上でリスク抽出を行い、特に取締役が管理すべきものについては「経営で管理する重要なリスク」に選定し、社長CEO兼COOを委員長とする「リスク管理委員会」においてその管理状況および対応方針を確認・審議するとともに、定期的および必要の都度、取締役会へ付議・報告されています。

戦略

気候変動および自然資本・生物多様性関連のリスク・機会を特定し、自社のレジリエンスを検証するため、TCFD・TNFDのフレームワークを参考に分析を行っています。

気候変動については、2023年度同様シナリオ分析を実施し、当社事業に対する主要なリスク・機会の特定や、財務インパクトの評価を実施の上、適切な対応策の検討・実施を進めています。

自然資本・生物多様性関連については、2024年度新たにLEAPアプローチ※に基づいた分析を実施しました。拠点ベースでの自然との接点の特定と、当社事業の自然への依存・影響、主要なリスク・機会を分析し、対応策の検討や指標の導出等を行っています。

- LEAPアプローチ:TNFDが開示にあたって推奨するステップであり、Locate(発見)、Evaluate(診断)、Assess(評価)、Prepare(準備)の頭文字をとったものです。

戦略-気候変動

シナリオの設定

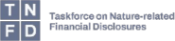

以下の2つのシナリオを設定し、気候変動に伴う当社事業のバリューチェーン全体でのリスク・機会の分析を行っています。

- シナリオ説明中およびグラフ中の数値は、産業革命以前の想定値からの変化量です。また「極端な」とは、10年に一度の確率で起こり得る気象現象を指します。

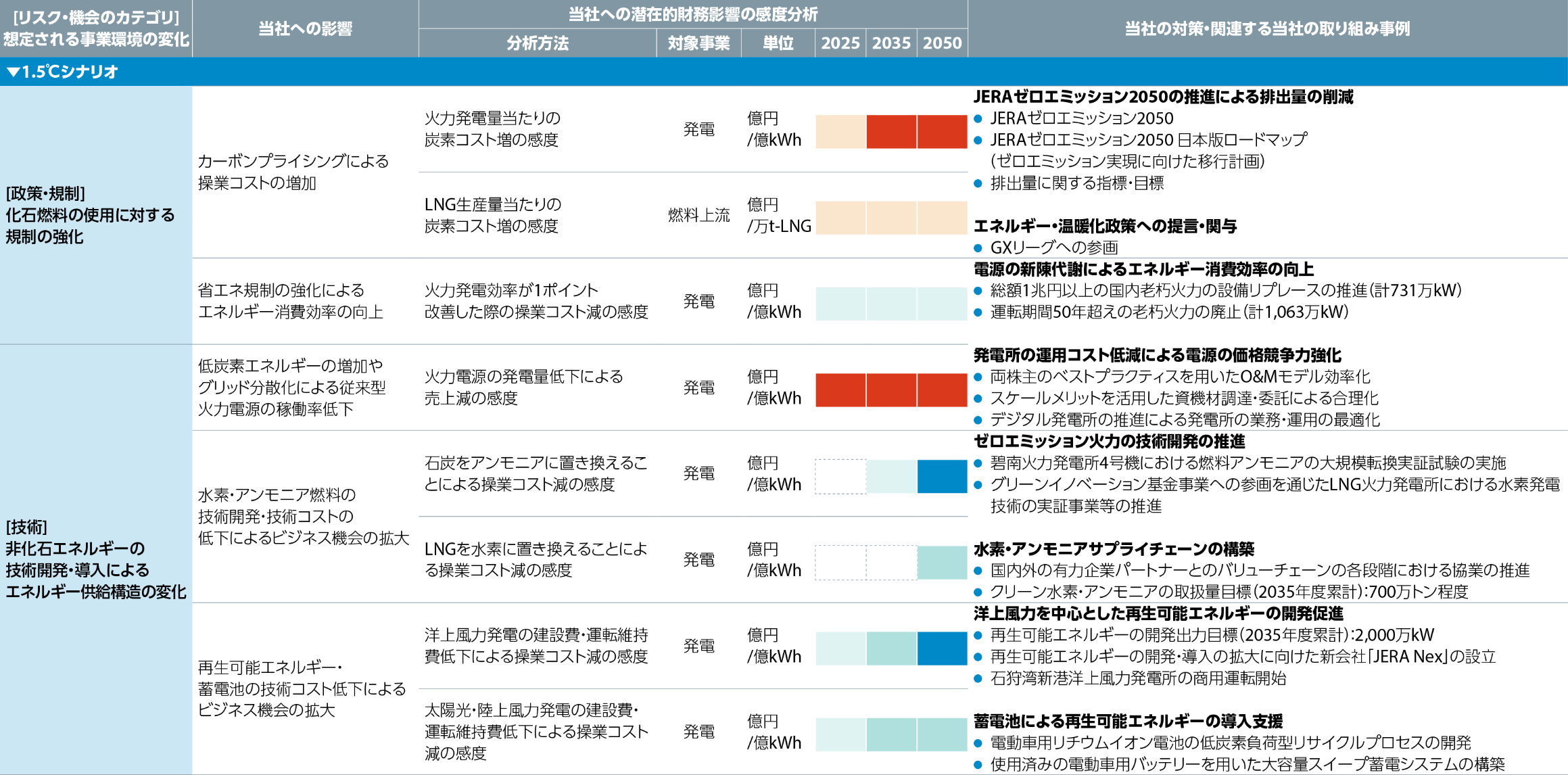

当社事業への影響評価

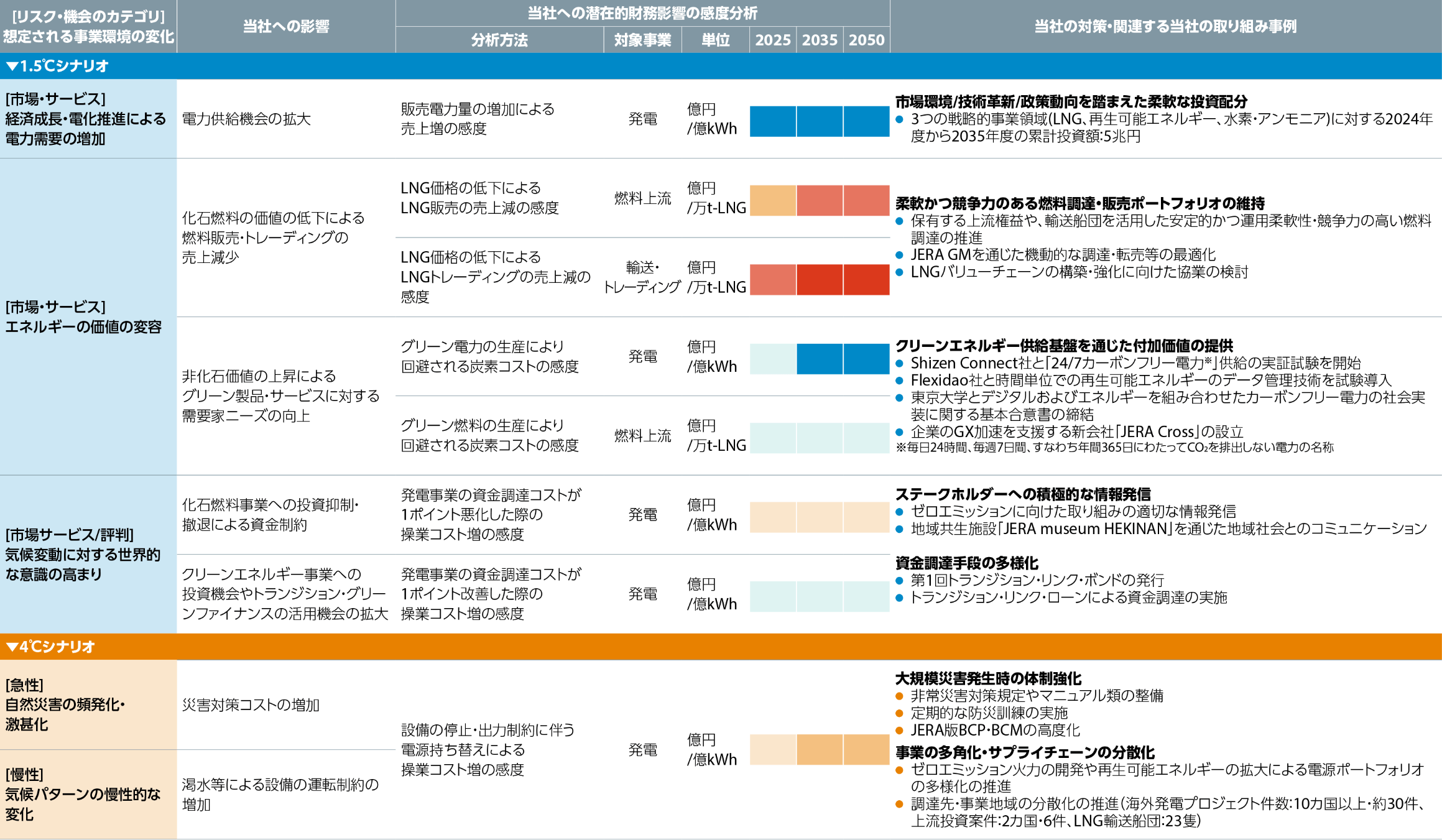

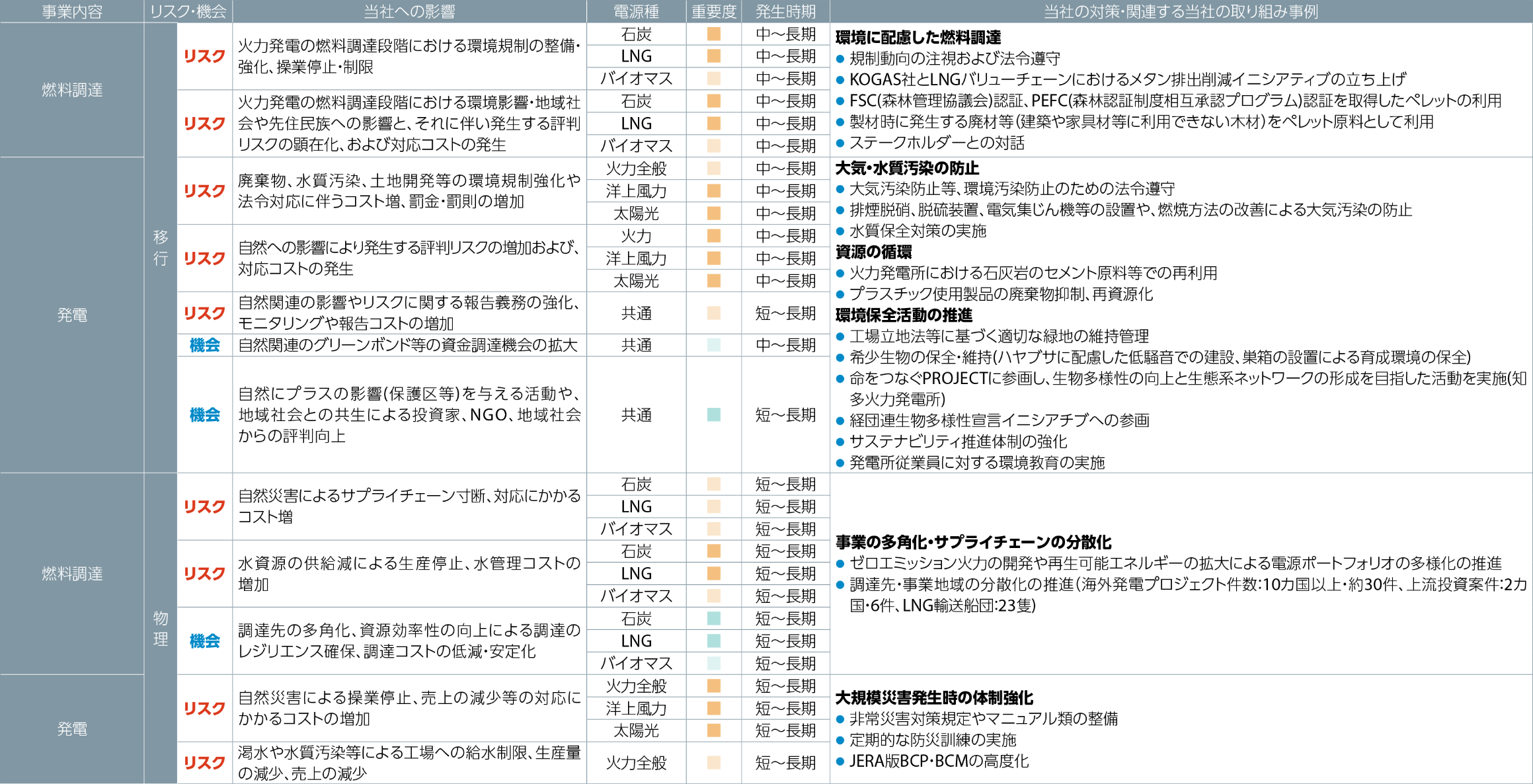

前ページの設定シナリオに基づき、気候変動に関連した当社事業におけるリスクおよび機会を整理しました。抽出された主要リスク・機会の要素に対して、当社への潜在的な財務影響の感度分析を行い、短期(現在~2025年)・中期(2026年~2035年)・長期(2036年~2050年)の各時間軸における活動量当たりの財務インパクトを右の凡例の通り、リスク・機会それぞれで4段階に色分けして表示しています。

当社は、「JERAゼロエミッション2050」をはじめとする各種の対策・取り組みを通じて、これらのリスクの低減および機会の獲得に努めていきます。

当社事業への影響評価~1.5℃シナリオの深掘り~

当社は、2020年10月に掲げた「JERAゼロエミッション2050」に基づく事業の着実な進捗および事業環境の変化を踏まえ、長期的に目指す姿として2035年に向けた新たなビジョンを策定するとともに、ビジョン達成に向けた新たな環境目標として「JERA環境コミット2035」を掲げました。この新たな目標に基づき、当社は「JERAゼロエミッション2050 日本版ロードマップ」を更新し、国内の水素・アンモニア導入計画をお示ししています。

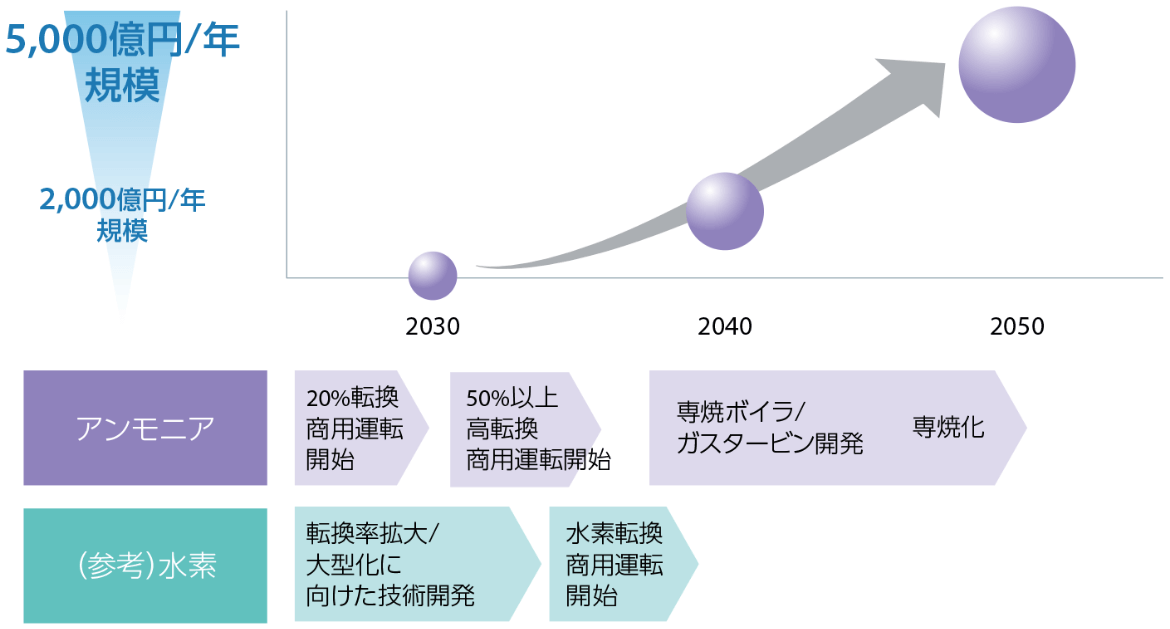

2023年度に引き続き、TCFD提言に沿ったシナリオ分析の深掘りとして、技術開発で先行する発電事業へのアンモニアの導入を対象とし、「1.5℃シナリオ」の世界観および上流の国内のアンモニア導入計画を前提とした際の当社の財務影響分析を実施しました。

分析の結果、アンモニア導入による当社の機会(コストメリット)は、石炭火力を継続利用するケースと比較して、2040年時点で年間2,000億円規模、2050年時点で年間5,000億円規模となる可能性が示されました。

当社は、今後も燃料アンモニアの大規模発電技術をはじめとした脱炭素技術の開発に主体的に取り組むとともに、経済合理性を確保すべく努力を重ね、エネルギーの脱炭素化に貢献してまいります。

アンモニア導入による機会(コストメリット)の評価※

- 参照シナリオ等のパラメータを前提とした際の試算結果であり、今後の事業環境の変化に伴い実際のコストメリットは変わり得ます。グラフ中の円の大きさはアンモニア導入量のイメージを示しています。水素は今回の影響評価の対象には含めておらず、導入計画は参考として併記しています。

戦略-自然資本

TNFDの開示フレームワークで提唱されているLEAPアプローチを用いて、当社事業における自然への依存および影響の関係を把握し、リスクならびに機会を評価しました。

自然との接点の発見

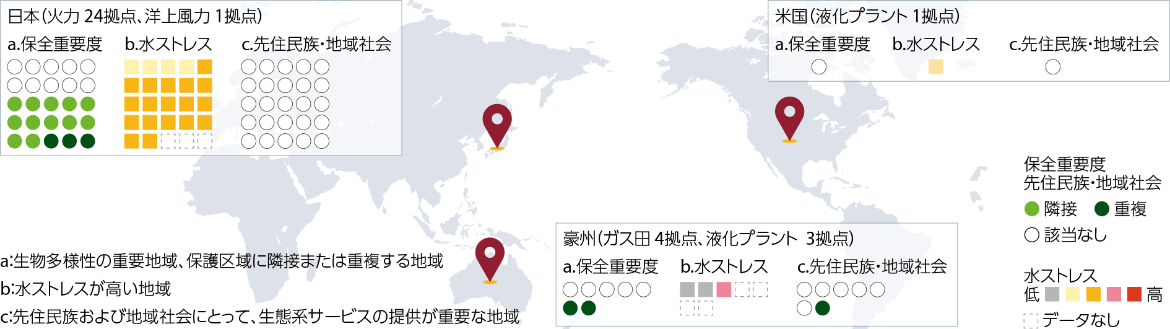

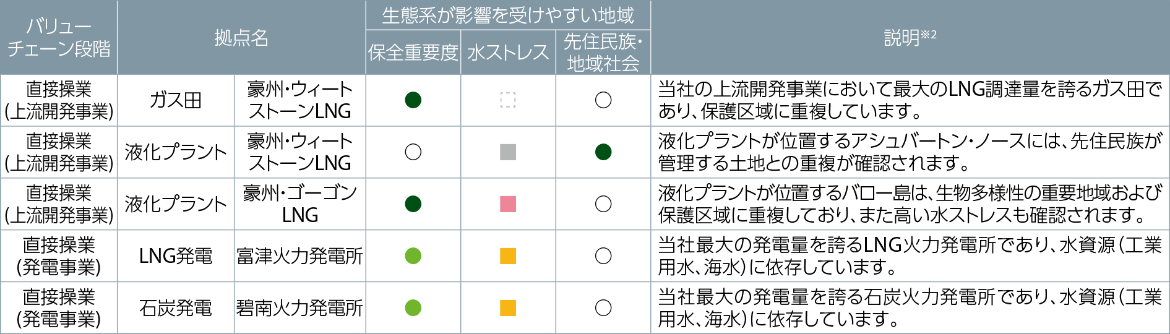

LEAPのL(Locate:発見)段階では、当社事業の拠点が自然資本・生物多様性に影響を受けやすい地域に位置しているかをIBAT※1などのツールを用いて特定しました。評価対象の事業は、当社のバリューチェーンにおける「LNG燃料の上流開発事業」および「火力発電・洋上風力発電事業」としています。

各拠点においてストレス/重要度が高いと判断された地域

IBATなどのツールの分析結果に加え、各拠点における設備の稼働状況および自然資本(特に水資源)の利用実態を鑑み、特に配慮すべき優先地域として5拠点を特定しました。今後も当社では、法規制に則った適切な対策や、ステークホルダーとの対話を行っていきます。

- IBAT:国際自然保護連合(IUCN)等が開発した生物多様性の評価ツールです。

- 生態系の完全性および、生態系の急激な劣化についてもツールを用いて分析しており、優先地域の特定にあたって勘案しています。

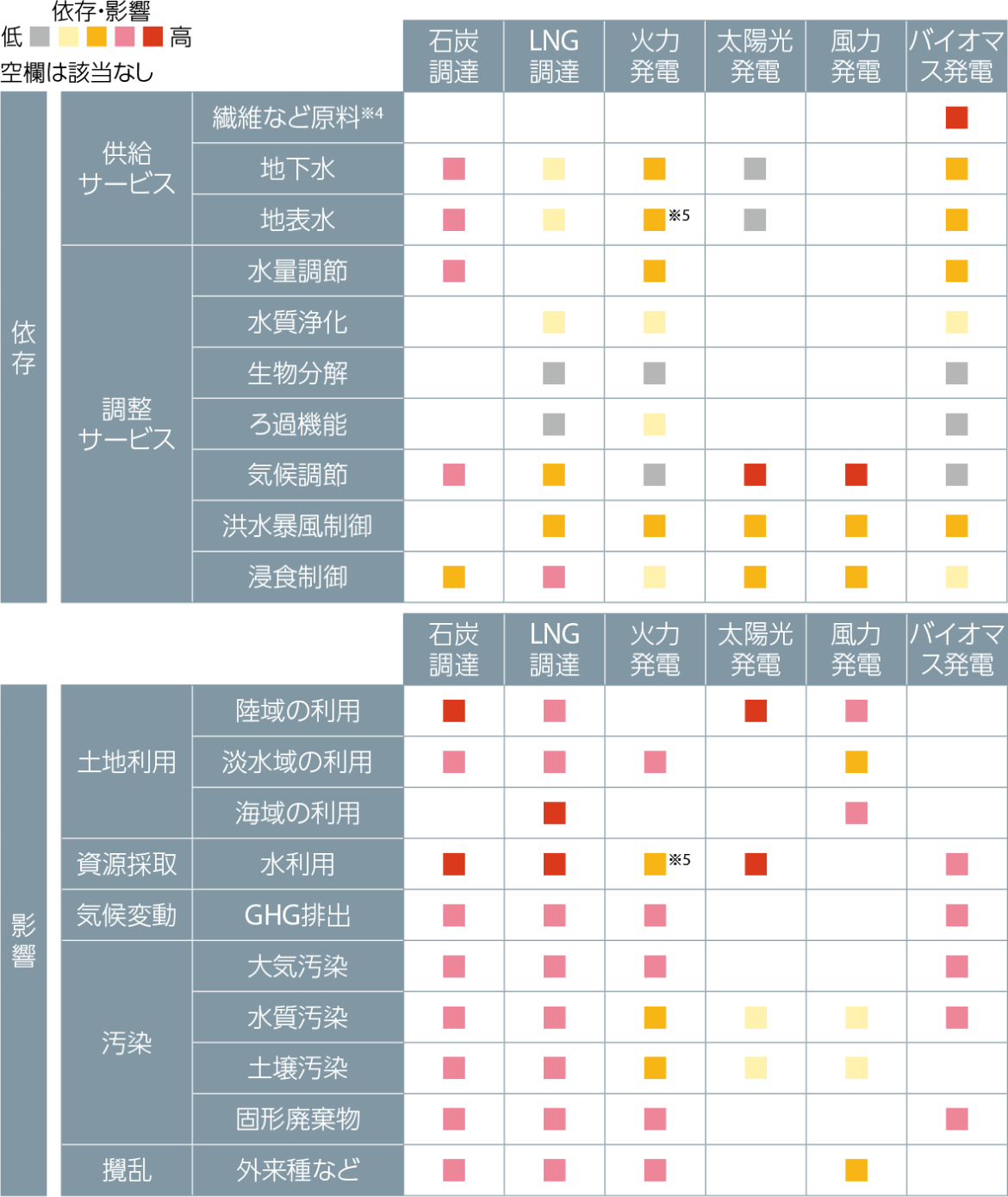

依存と影響の分析

Evaluate(診断)の段階では、ENCORE※3を用いて当社のバリューチェーンにおける自然への依存と影響の関係を整理しました。ENCOREでは、該当する事業や生産プロセスを選択することで、自然への依存・影響の度合いを5段階で分析が可能です。

- 3 ENCORE:企業活動が自然にどのように依存しており、影響する可能性があるのかを可視化するための分析ツールです。国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCMC)や金融機関等が共同で開発しました。2024年3月時点のデータをもとに分析しています。

- 4 植物、動物などから得られる繊維等の原料を指し、化石燃料は含まれません。

- 5 ENCORE分析の結果では、火力発電における地表水(河川等)への依存および水利用への影響は、「非常に高い」となりましたが、当社の事業実態を踏まえ中程度としています。

リスクと機会の評価およびその対応

A(Assess:評価)、P(Prepare:準備)の段階では、Evaluate(診断)で評価した自然への依存と影響の結果に基づき、当社事業における自然関連のリスクと機会を網羅的に抽出しました。各リスクおよび機会の発生時期は、短期(現在~2025年)・中期(2026年~2035年)・長期(2036年~2050年)の3段階に分けています。また当社事業に対する重要度は、発生する可能性とリスク・機会の大きさを勘案して評価しています。

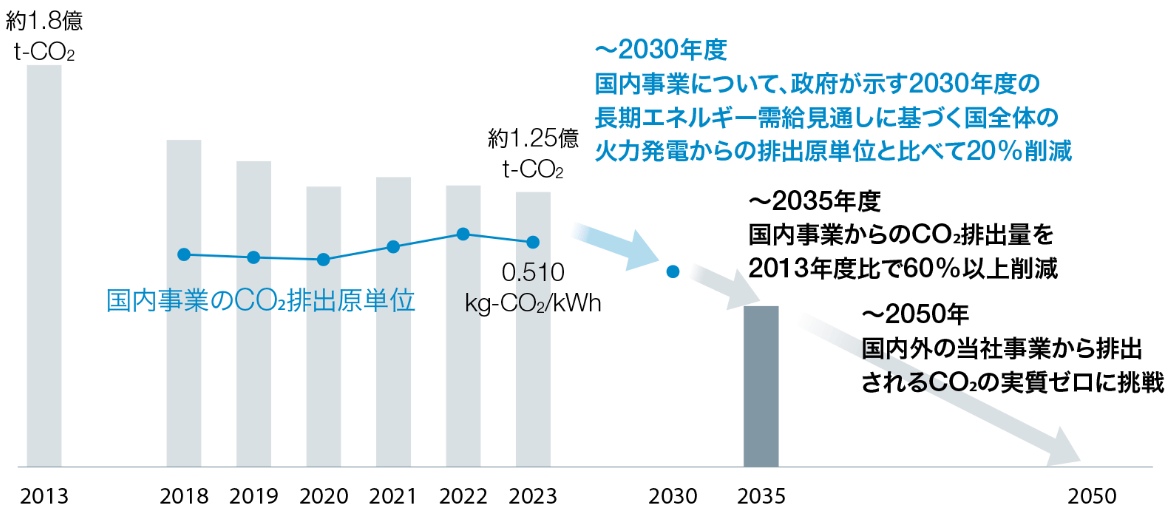

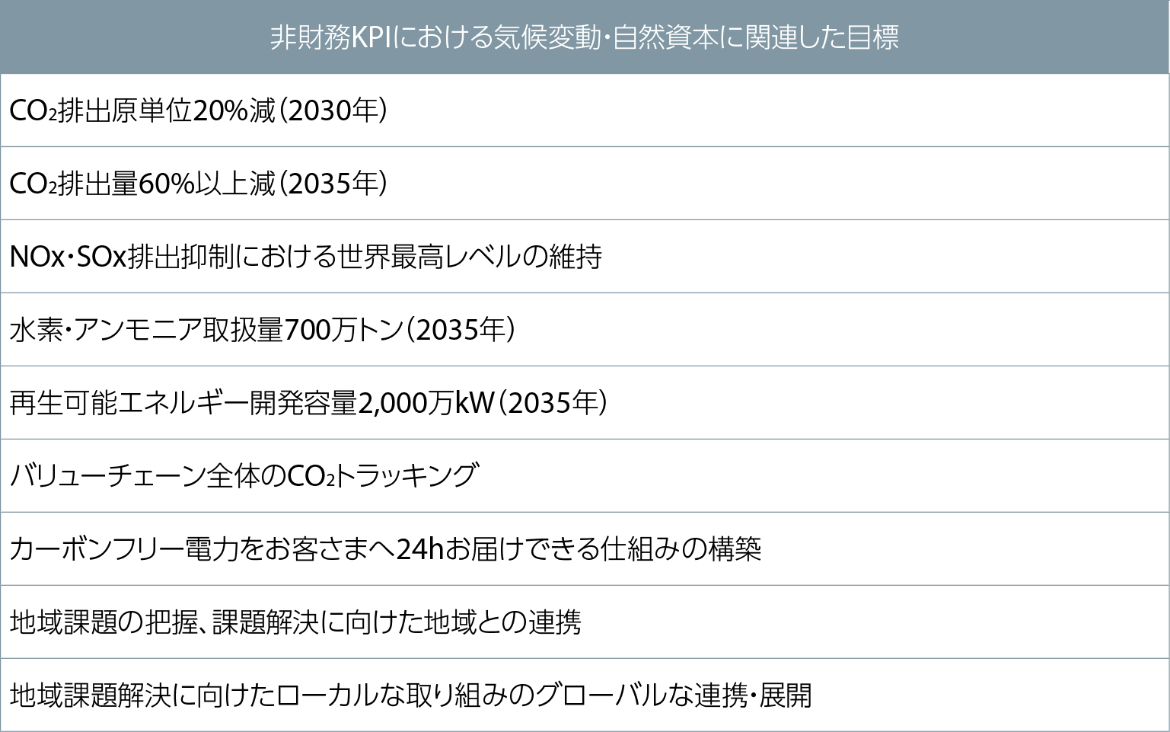

指標・目標

当社は長期目標として「JERAゼロエミッション2050」を掲げ、これを達成するためのロードマップとともに、2030-2035年でのCO2排出に係る中間目標を設定の上、毎年継続的に実績値を算定・評価し、進捗の管理を行っています。また「JERAグループサステナビリティ基本方針」を策定しており、2024年には非財務KPIを拡充しました。今後も当社は持続可能な経営に向けた取り組みを推進してまいります。

国内事業のCO2排出量