リスクマネジメントサステナビリティ

基本的な考え方と課題認識

当社は企業活動に伴うリスクを的確に把握し、発生時の損失の最小化に努めることが、企業価値向上とステークホルダーに対する社会的責任を果たすことと考え、実効性の高いリスクマネジメントに取り組んでいます。

当社の企業活動に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクとしては、市場リスク(商品、為替、金利)、エネルギー・環境政策を中心とした政策変更リスク、操業事故や自然災害による当社設備の損傷、操業停止および工事遅延を含む事業投資リスク、コンプライアンスリスクに加え、サイバーテロやウイルス感染等による発電所制御システム等への影響などがあります。

また、ロシア・ウクライナ情勢や米中関係等、国・地域間の政治的・社会的緊張の高まりにより顕在化する地政学リスクに対しても、カントリーリスクと同様に適切に対処することが求められています。

当社グループは、社会基盤を支えるエネルギー事業者としての社会的責任を全うするため、リスク管理の高度化に継続的に取り組みます。

リスクマネジメント体制

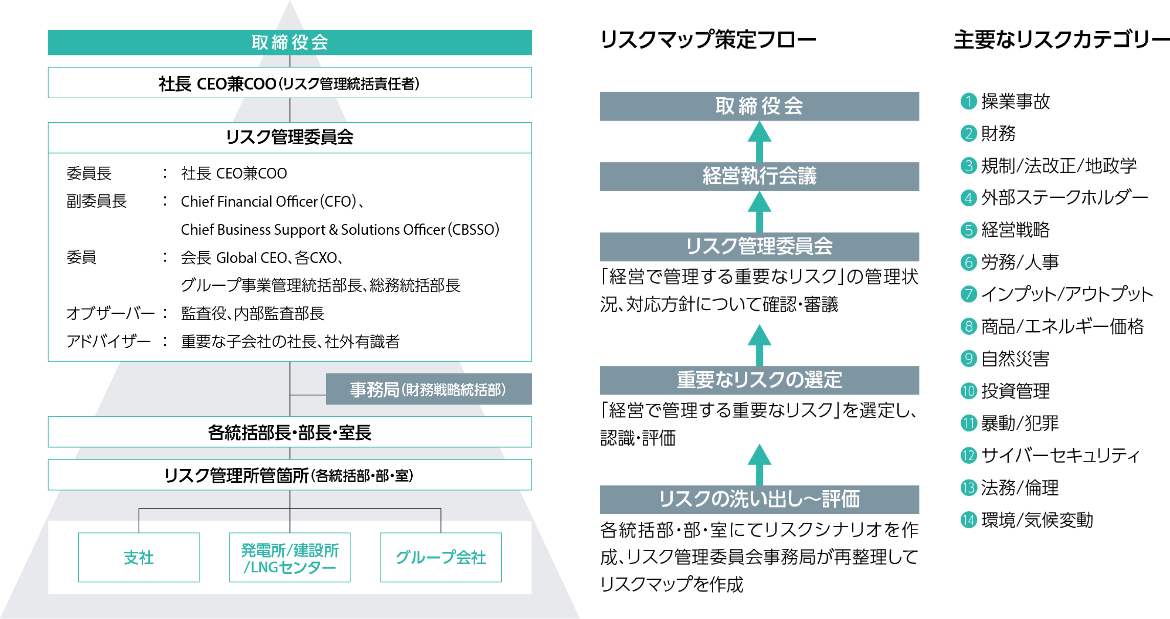

当社は、エネルギーの安定供給をはじめとした重要な社会的責任を果たすために、社長 CEO兼COOを統括責任者とする実効性の高いリスクマネジメント体制を構築しています。

事業活動に伴うリスクについては、平常時は、業務所管箇所が職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的に対応の上、適切に管理しています。これに対し、危機発生時においては、経営に及ぼす影響を最小限に抑制すべく、社長 CEO兼COOを本部長とする緊急対策本部を設置し、迅速かつ的確に対応しています。

また、当社においては、リスク管理部門である財務戦略統括部を、事業を進める各部門から組織的・構造的に独立させ、健全な緊張関係が保たれる体制を構築しています。

統括責任者である社長 CEO兼COOを委員長とする、リスク管理委員会を四半期ごとに開催し、各部門のCXO、監査役、内部監査部をはじめとするメンバーが参加することで、適切なリスクのモニタリングに努めています(下図リスクマネジメント体制図参照)。特に、経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクに対する対応方針、具体的な施策について報告することで、リスクの顕在化の予防に努めています。また、万一リスクが顕在化した場合は、緊急対策本部の対応実績について四半期ごとに必要な報告を実施しています。

リスク管理委員会で議論された内容は、都度、経営執行会議および取締役会に報告しており、執行役員、取締役および社外取締役等の意見も反映しています。

また、新任の社外取締役に対しては当社のリスク管理体制およびリスク管理手法について説明するとともに、意見交換等を通して、社外取締役の意見も取り入れています。

リスクマネジメント体制図(2024年7月31日時点)

実効性の高いリスクマネジメント

当社のリスク管理は、「統合リスク管理」「財務健全性評価」並びに「個別案件の投資評価」を基本に、これらを複合的に機能させて行っています。

統合リスク管理

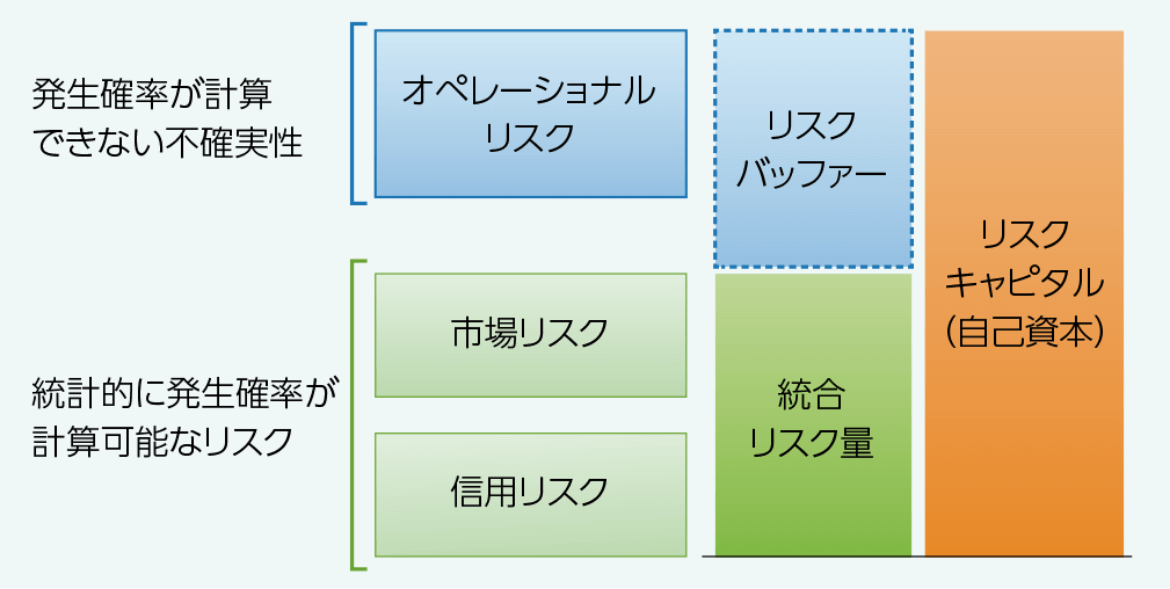

統合リスク管理については、当社が保有するリスクを「オペレーショナルリスク」「市場リスク」「信用リスク」の3つに定義・分類し、「市場リスク」「信用リスク」から「統合リスク量」の定量化を実施しています。

また、統合リスク量とリスクキャピタルとの差分を「リスクバッファー」として算出しています。

リスクバッファーは、発生確率が計算できない不確実性としての「オペレーショナルリスク」を考慮し、一定の水準を維持することとしています。

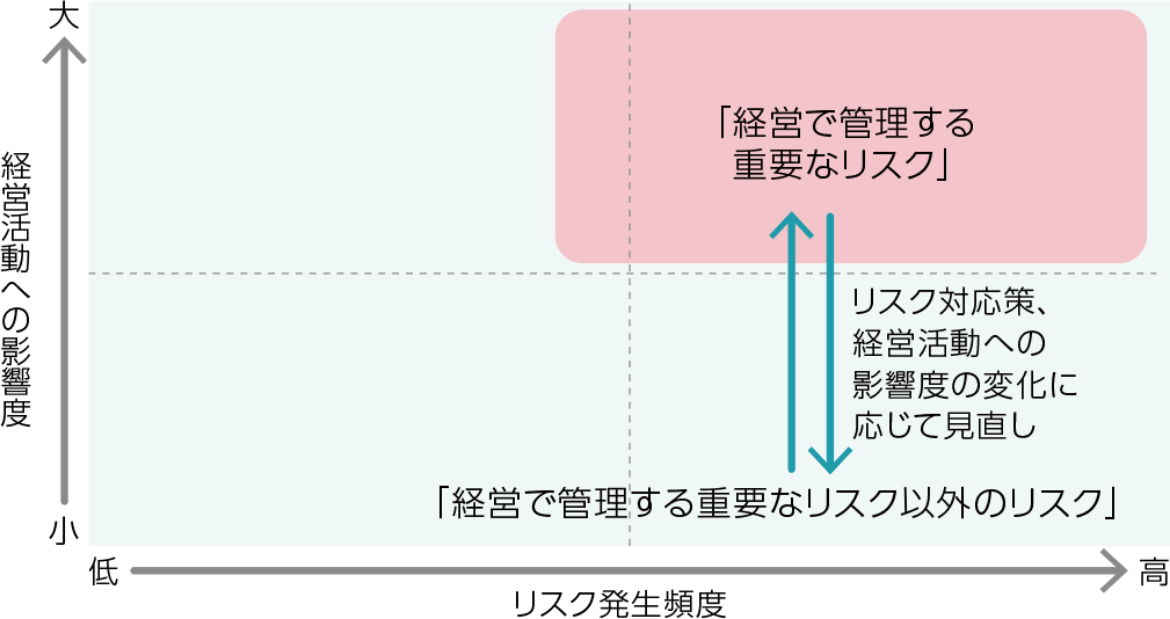

「オペレーショナルリスク」は、「経営活動への影響度」を縦軸、「リスク発生頻度」を横軸とした「リスクマップ」で管理しています。管理しているリスクに対しては、各々のリスクの種類や特性に応じて、各部門・財務戦略統括部間で協調しながら当該リスクへの「保有」「軽減」並びに「移転」等の対策を講じています。

また、「オペレーショナルリスク」のうち、「経営活動への影響度」と「リスク発生頻度」がともに高いリスクについては、「経営で管理する重要なリスク」として特定しています。

四半期ごとに開催するリスク管理委員会、経営執行会議並びに取締役会では、統合リスク量とともに、特にこの「経営で管理する重要なリスク」への対応方針や具体的な施策を中心に議論をしています。

リスクマップイメージ

財務健全性評価

財務健全性評価については、格付機関の格付手法を用いて、事業計画策定フローの中で長期的な財務格付水準の見通しを評価し、2035年度に向けて財務格付A格を維持するためのバランスシートマネジメントを実施しています。

個別案件の投資評価

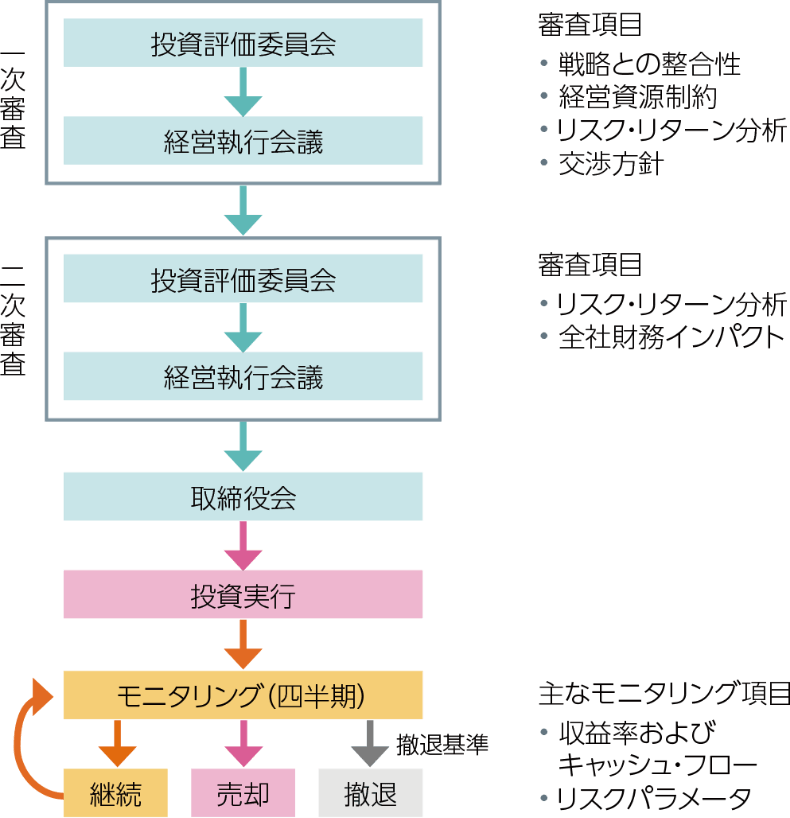

個別案件の投資評価については、分野別投資戦略との整合性を確認した上で、金融機関等で投資審査を経験したメンバーを含む「投資評価委員会」等による審査を実施することで長期的に投資適格性が確保できていることを確認しています。

また、定期的なモニタリングの実施と、撤退基準の設定により、リスクの適切な評価、管理を実施しています。

なお、リスク・リターン分析の際には、投資対象国および事業ごとに算定した200を超えるガイドラインレートを活用しています。

投資評価プロセス

大規模災害発生時の対策

日本最大の発電容量を有する当社は、災害対策基本法に基づき「防災業務計画」「国民の保護に関する業務計画」「新型インフルエンザ等対策業務計画」を策定し公表しています。また、有事の際に、迅速な意思決定、対応が実施できるよう非常災害対策規程やマニュアル類を整備しています。

昨今懸念されている、首都直下型地震や南海トラフ沖地震、並びに富士山噴火等の自然災害に対しては、国や自治体による被害想定や防災対策の見直しなどを踏まえ、耐震対策を含む必要な設備対策を講じるとともに、大規模災害を想定した訓練を定期的に実施しています。

JERA版BCP・BCMの高度化

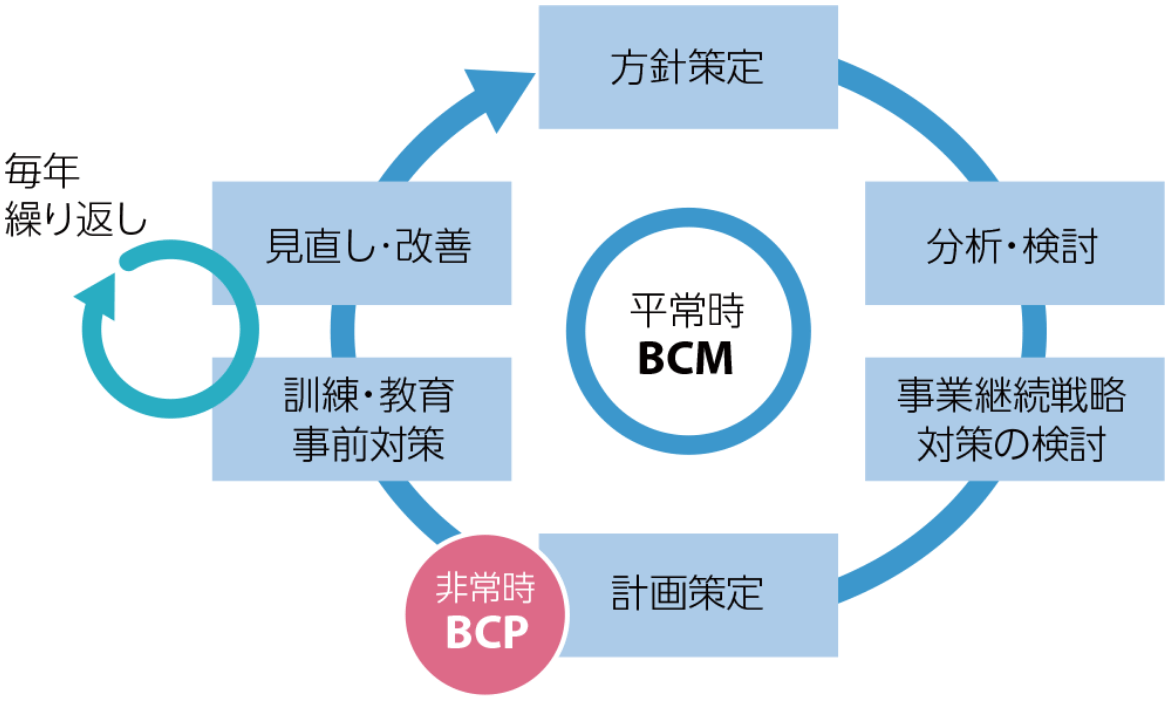

大規模災害が発生した場合でも、当社グループの重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるために、平常時からのマネジメント活動を強化するため、事業継続マネジメント(以下BCM)規程を定めました。

同規程に基づき、リスク管理委員会の下部組織としてBCM部会を設置し、事業継続計画(以下BCP)の策定・見直しや、災害訓練や事前対策の進捗状況を定期的に確認し、リスク管理委員会に報告しています。

なお、当社のBCP・BCMについては、社外専門家の厳しい目で評価をいただき、2023年7月にレジリエンス認証を取得しました。

JERA版BCP・BCM基本方針

- いかなる災害・リスク事象の発生においても人身の安全安心を最優先とし、法令遵守を前提に公衆保安を確保します。

- 国内の社会基盤を支えるエネルギー事業者としての責任を全うするため、中核事業である電力/ガスの供給に関する事業を早期復旧・継続し、社会・地域への貢献を果たします。

JERA-BCP・BCMサイクル

BCP訓練による実行力向上

また、両株主会社との情報連携訓練や交通途絶時における船舶活用訓練、通信不通時における衛星電話を活用した訓練など過酷条件下での訓練も実施し、実行力向上を目指し取り組んでいます。今後、需給ひっ迫時における系統運用者との連携強化に向けた検証も進めてまいります。

これらの訓練で得た気付きや課題等については、見直し・改善を実施し、さらなる実行力の向上につながるように継続的に取り組んでいます。

社内でのBCP訓練の様子

TOPICS

非常災害時における「社員行動指針」「家族のための防災手引き」を作成

非常災害が発生した場合における社員の取るべき行動を明示し、社員の安全および災害対策の円滑かつ適切な遂行に資することを目的に「非常災害に関する社員行動指針」を作成しました。これまでも明記していた出勤時の扱いに加えて、出張時や在宅勤務者のための行動についても新たな指針を策定しました。

また、社員だけでなく、家族も含めて守りたい、そうすることではじめて社員が災害時の復旧に注力できるとの思いから、地震などの災害時に自宅にとどまる家族向けの防災対策を分かりやすく記載した「家族のためのJERA防災手引き」を作成しました。

これからも非常時において安全最優先で行動できるよう、数々の取り組みにチャレンジしていきます。

火力電源の開発・保有について

当社は、電気事業者として、将来の不確実性の中で想定され得る事業環境の変化とその対応の選択肢を備えた戦略の柔軟性とレジリエンスを確保する必要があると考えています。

新規電源の開発および既存電源の保有に係る計画の策定にあたっては、将来の電力市場環境に係る複数のシナリオ設定を行い、このシナリオにおいては、火力電源にとって事業機会が縮小されるリスクケースも想定しています。

将来の電力需要と電力市場における価格競争力を踏まえつつ、経年化した既存設備と最新鋭の高効率設備への入れ替えを図りながら、採算性の低い火力電源の開発・保有(いわゆる座礁資産化)の回避とともに収益の最大化を図っています。