the second memory

安定供給を守り抜くDNA(前編)

2024.8.2

鹿島火力発電所1-6号機の撤去工事を追う全3回シリーズ。第1回では、鹿島火力発電所の髙安所長に、撤去工事に至る背景やプロジェクトの目指す姿を聞いた。第2回では、鹿島火力発電所の歴史に焦点を当てる。

撤去工事の大きな理由となった、老朽化。だが、朽ち果てたその姿は、長きに亘って重責を担ってきた功労者の証でもあった。ときに、日本が経済成長を遂げるための原動力として。ときに、未曾有の電力危機を救う頼みの綱として。その裏にはいつも、安定供給のためならどんな努力も厭わない、“人”の力があった。当事者たちの言葉から、その功績をたどる。

>> 第1回「トップランナーが果たす“責務”」を読む時代の要請が生んだ、“東洋一の火力発電所”

鹿島火力発電所の建設が始まったのは、高度経済成長期のまっただ中、1968年のことだった。日本が年平均10%以上の経済成長を遂げていたこの時代、産業とエネルギーは大きな転換期を迎える。産業は軽工業から重化学工業へ。そしてエネルギーの主役は石炭から石油へ。火力発電所の建設が急ピッチで進み、電源の構成は約半世紀ぶりに火力が水力を上回るようになる。

「こうした高度経済成長期の一翼を担ったのが、鹿島火力発電所でした」。そう語るのは、東京電力取締役兼代表執行役副社長、東京電力フュエル&パワー代表取締役社長・会長を経て、2023年3月までJERA代表取締役会長を務めた佐野敏弘氏だ。佐野氏は東京電力時代、長く火力発電事業に携わり、鹿島火力発電所と関わり続けてきた。

「日本経済が大きく発展する高度経済成長期において、その中枢である首都圏では、東京湾の京浜工業地帯・京葉工業地域の開発が進みました。その後、さらなる成長を遂げるために必要となったのが茨城など太平洋側の開発だったのです」

「鹿島火力発電所は個人的にも思い入れが深い」と語る佐野氏

経済成長にあわせて、東京湾内の諸港に代わる新たな港も必要になった。そうして始まったのが、鹿島港の開発だ。鉄鋼業や石油化学等の工場が集まり、鹿島臨海工業地帯が形成される。そのエネルギー源として建設されたのが、鹿島火力発電所だった。

「高度経済成長期のものづくりを担った多数の製鉄所や工場などが集積する鹿島臨海工業地帯に位置し、そのエネルギー源として成長を支え続けた鹿島火力発電所は東京電力管内でもトップランナーという位置づけでした。総出力440万kWは東洋一と言われ、特に5-6号機については出力100万kWで当時の世界最大規模を誇りました。このように世界に誇れる発電所として、鹿島火力発電所の歴史がスタートしました」

1972年1月 5・6号機建設現場

1996年8月 発電所全景

柔軟に対応してくれる、頼りになる存在

やがて高度経済成長期から安定期へ移行し、LNG(液化天然ガス)など石油に代わるエネルギーの普及や火力発電設備の高効率化、原子力発電の普及などにより、火力発電を取り巻く環境は変化していく。鹿島火力発電所の役割は、その発電規模を活かしたベースロード電源から電力需要をふまえ必要に応じて出力調整する火力へと変わっていった。

そのような中においても、東京電力内での厚い信頼は変わらなかった。佐野氏は、当時を振り返り、「唯一無二の存在だった」と強調する。

「必要なときは即座に運転を開始してくれる一方、電気が余ったときにはすぐに止めてくれる。柔軟性がある、懐の深い発電所で、火力発電事業の責任者として、何かと頼りにしていました」

それを可能にしたのは、東洋一とも言われる発電出力のほかに、「“人の力”が大きかった」と佐野氏は強調する。

「発電所の社員だけではなく、協力会社を含めた人が“マイプラント”という意識を持ち、『この分野のことなら自分に任せろ』という矜持を持っていたと思います。それは、協力会社と対等な立場で一緒に仕事をしていたからではないでしょうか。どんな業種もそうですが、現場の仕事というのは契約などの形式的なことを超えて、同じ目線で、『安全を守るにはどうすればいいか』『品質を保つにはどうすればいいのか』を考えていかなくてはできません。鹿島火力発電所は、そういった関係が築けていたのだと思いますね」

佐野氏と1・2号中央操作室運転員との集合写真(2008年8月)

安全大会の様子。鹿島火力発電所の歴史は多くの協力会社によって支えられていた(2008年10月)

“カン・コツ”がものを言う現場

発電所運営を取りまとめる管理ユニット長の内藤学氏は、全盛期の歴史を知る所員だ。1988(昭和63)年に入社して以降、運転員として1~6号機のすべてに関わってきた。

「入社して最初に配属されたのが、5-6号機の中央操作室でした。当時の鹿島火力には、所員だけで300人程度が在籍しており、中央操作室は8名5班体制で回していました。当時は週末に発電設備の起動停止していたのですが、まだ自動化されていなかったので、手動での操作に緊張したのを覚えています」

今は管理ユニット長として、発電所運営の取りまとめを担う

長期計画停止の際など配属先以外の中央操作室で運転に携わる機会も多かった。鹿島火力発電所の難しさは、1〜6号機でボイラやタービンの機種が異なり、それぞれにクセがあることだという。

「例えば、不具合が発生したときに、どこに原因があるのかを探るシーケンス図というものがあるのですが、機種によって表記がバラバラで、英語で書かれていることもある。機種ごとのポイントをつかむのに苦労しました。

また、計画停止期間が長引くと、装置や部品が固着して動かなくなるということが多々ありました。長期計画停止をしている発電所だからこその苦労もありましたね」

経験をもとにした“カン・コツ”が頼りだった鹿島火力発電所の仕事。だからこそ、内藤氏はわかりやすい手順書づくりを心がけ、「機種ごとのクセを言葉にして共有することに力を入れていた」と話す。

脈々と受け継がれた職人の技

そんな内藤氏の土台をつくったのは、先輩たちの教えだという。内藤氏が入社した頃、新入社員は10名程度。そして若手一人ひとりに指導員がついて、みっちりと技術を教え込む体制が築かれていた。

「自動化されていないからこそ、職人がたくさんいる職場でした。技術力の高い先輩たちから指導を受けたことによって、私自身、成長できたと感じています。人の技術を必要とする職場だった分、人に教えることがしっかりとできている職場でした」

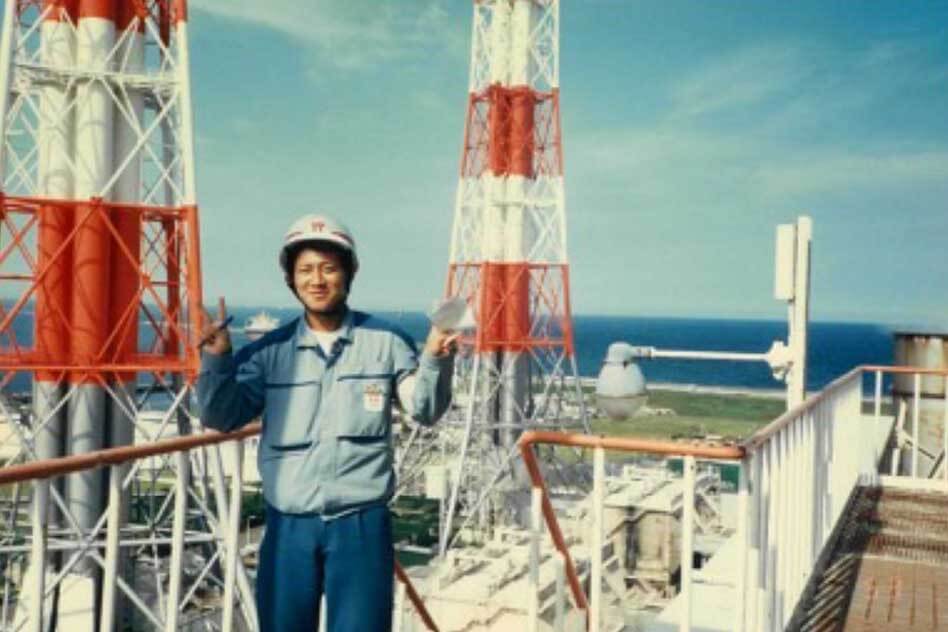

入社1年目の内藤氏。5号ボイラトップにて

地域の人と共に育んできた歴史

鹿島火力発電所の基本方針である「地域との連帯・環境保全」には何よりも気を配った。

「一番は環境面。NOx(窒素酸化物)やSOx(硫黄酸化物)等の環境規制値をしっかり守ることです。発電所として、低NOxのバーナーを導入したり、燃料タンク内でSOxの排出を抑制する対策をしたりして規制値を守り抜くよう運転していました。」

地域とのコミュニケーションも活発だった。かつては、地元の学校から社会科見学を受入れたり、構内のグラウンドや体育館を子どもたち向けのサッカー教室やママさんバレーの大会に提供したりした。そして何よりも、積極的に地元採用を進め、地域の雇用に貢献した。

「私もその一人です。地元の工業高校を卒業して入社しました。協力会社にも地元の方が多く、ばったり同級生に会うなんてこともありましたね。この地域の雇用を生んでいたという面で、鹿島火力発電所は大きく貢献していたと思います」

発電所構内にあるグラウンドでサッカー教室の様子(1997年10月)

発電所構内における地元小学生への自然学校の様子(2010年6月)

内藤氏にとって、人生の舞台であり続けた鹿島火力発電所1-6号機。撤去が決まった今、寂しさと同時に相反する思いが交錯している。

「いろいろと手こずったり、困らされたりしましたが、私にとっては本当に大事な設備。出張から帰ってきて、発電所を象徴する3本の煙突を見ると、どこかホッとしたものです。だからこそ、それが使われなくなって朽ち果てていく姿を見続けるのは、とてもつらいものがありました。今回撤去が決まった寂しさの中に、どこか『良かったな』と思う気持ちもあります。長く勤めた発電所ですから、なくなる姿を見ておくべきだと思いますし、撤去工事が終わるまでしっかりと面倒を見たいと思います」

36年間、欠かさず見守り続けた3本の煙突の前で。「最後まできちんと見届けなくては」と笑顔で語る内藤氏

「仕事のやりがいを感じるのはどんな時だったか」という質問に、「設備を預かって、次の班に何事もない状態で引き継げた時ですかね」と答える内藤氏。その言葉の通り、技術者たちが安全を守り、地域と共生しながら、電気の安定供給を大切に紡いできた足跡がそこにあった。

だが、その歴史を大きく揺るがす事態が発生する——それは2011年3月11日のことだった。(後半へつづく)