第1回

「エントツ」の下はどうなっている!?

2024.1.24

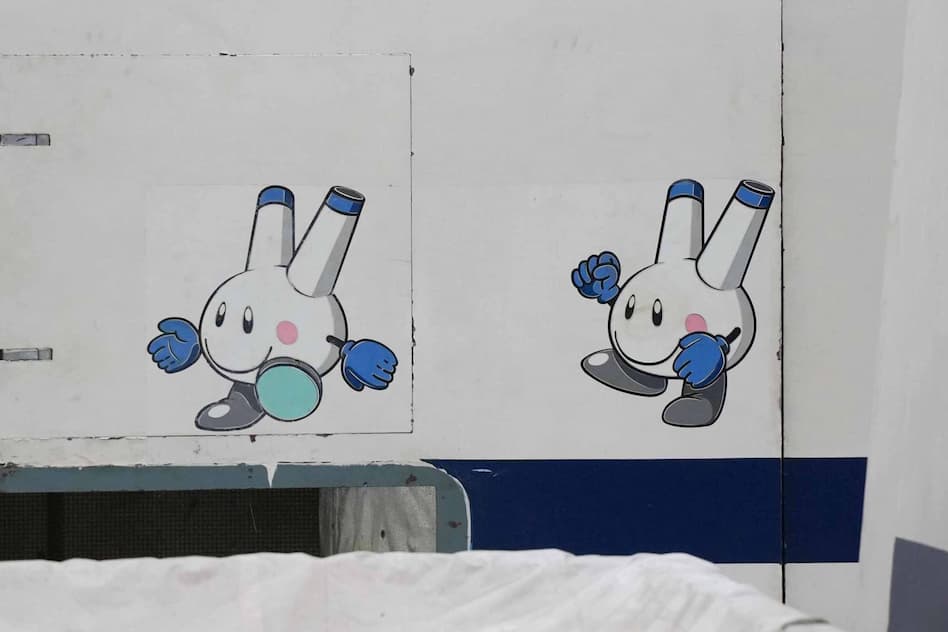

12月21日、JERA広野火力発電所構内に、新たな“安全のシンボル”が誕生しました。発電所で働く人々に、いつも安心・安全を心に留めてもらいたい。そして、地域の方々にも、安全で安心できる発電所であることを知っていただきたい——そんな願いを込めて作り上げてきた、トンネル壁画です。実はこの壁画、地元・ふたば未来学園の学生たちと協力しながら、約4カ月の期間をかけて制作してきたもの。DISCOVER JERAでは、完成までの道のりを3回に分けてご紹介します。まずは第1回、キックオフの模様です!

INDEX

テーマは「防災」「安全」!でも、何を描く?

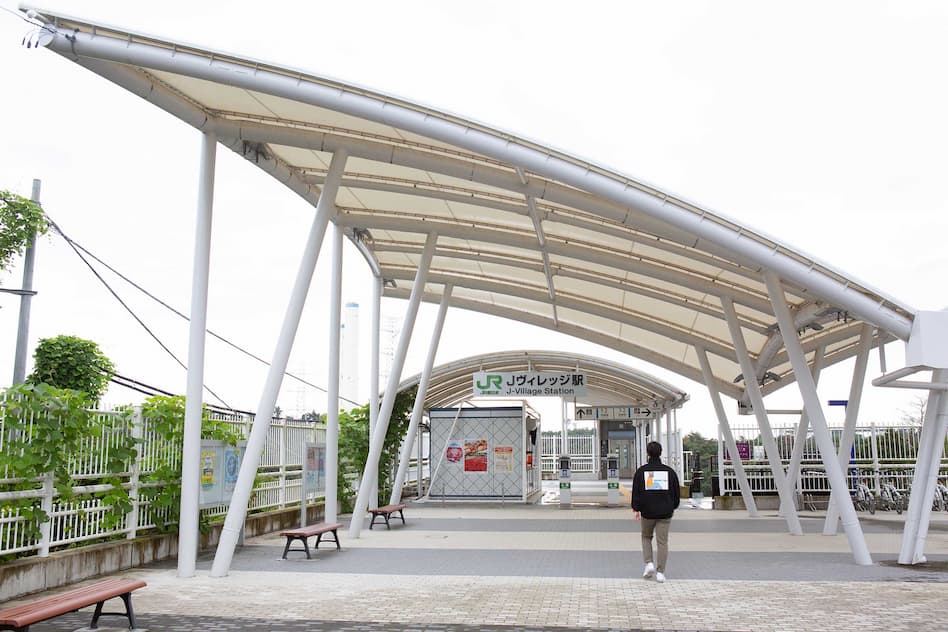

福島県浜通り(沿岸部)の中部に位置する広野町。東北地方にありながら温暖な気候で積雪も少ないこの街やその周辺には、サッカー日本代表の合宿にも利用されるトレーニング施設「Jヴィレッジ」や、サーフスポットとして名高い「岩沢海水浴場」など、アクティビティを楽しめるスポットが点在しています。そんな広野町、実は街の至るところから“あるもの”が目に入ります。地元の人々に「エントツ」の名で親しまれる、JERA広野火力発電所です。

その“エントツ”の構内に入って、発電設備が集まる沿岸部へと進むと、目の前に大きなトンネルが見えてきます。近年、塗装に経年劣化が見られることから、補修が計画されていたこのトンネル。せっかくなら、地元の学生たちの力を借りて新しいものにしよう!そんな思いから、広野町に位置する、福島県立ふたば未来学園の学生たちと壁画を描くプロジェクトが立ち上がりました。

8月20日、広野火力発電所の会議室で、関係者を集めたキックオフが開催されました。やや緊張した面持ちで集まったのは、ふたば未来学園の中学生・高校生の4名。まずは発起人である広野火力発電所 性能技術ユニットの上遠野ユニット長が、プロジェクトの目的について説明しました。

「広野火力発電所では、電力を届けるという使命を全うするために、働く人々が構内で事故に遭わないようにする安全活動や、災害時に被害を最小限に留めるための防災活動を続けてきました。しかし、事故ゼロを達成することは簡単ではありません。発電所で働く人々がいつも安心・安全を心に留められるよう、そして地域の方々に安全で安心できる発電所であることを知っていただけるよう、今回お集まりいただいた皆さんの力を借りて安全をテーマにしたアートが描けないかと考えました」

テーマは、ずばり「防災」「安全」。ただ、壁画にするには簡単ではありません。そこで今回、プロの力も借りることにしました。エネルギッシュで大胆な作風で数々の壁画アートを手がけてきたアート集団、株式会社OVER ALLs。社長の赤澤さんが、次のように挨拶します。

「ドラマではよく救命救急医や消防士が危険な目に遭遇するシーンなどがあるけれど、実際の仕事のなかでは、そうした状況を“つくらない”ために日々頑張っている人たちがいる。そういう人たちの取り組みって実はとてもカッコいい。今回のプロジェクトでは皆さんと一緒に、『働く人たちのカッコよさ』というものを見つけられればいいなと思っています」

その後、広野火力発電所で安全管理を担当する臼井さんから、発電所の安全に向けた取り組みが紹介されました。オフィスで調べ物をしている人、発電設備を点検している人、石炭が燃えた後の灰を処理する人、工事をするための足場を作っている人……さまざまな人が映し出されます。

「この仕事で一番大切にしているのは”自分と仲間を守る”という思い。発電所を稼働させるためにはとても多くの“人”が関わっています。良い仕事をするため作業に集中すると、別の方向へ注意が向きにくくなることがありますので、自分自身、そして仲間のことを思いながら、声をかけ合って作業してもらえるよう、普段から呼びかけています。そういったことを皆さんにもぜひご理解いただけたらと思います」

まずは「広野火力発電所」を知ろう!

早速、構内をぐるっと見学

最初に訪れたのは、今回の舞台となるトンネル。アートを描く壁面は、近づくと約8mと見上げるほどの高さ!文化祭で壁画の制作をしたことがあるという学生さんもいましたが、「こんなに大きなものを描くのは初めて!」「ここに描けるのは楽しみ!」とワクワクしていました。

次に、広大な太平洋と広野火力発電所の全体が見渡せる高台へ。約135万㎡の広大な敷地に、重油・原油を燃料とする1号機~4号機と、石炭を燃料とする5~6号機を備える広野火力発電所*。普段「エントツ」と呼んでいるその下には多くの設備があることを確認できました。

*2023年10月5日付で1、3、4号機を廃止。

バスに乗って、今度は高台の下の「貯炭場」へ。石炭を貯蔵して、電力需要に合わせて発電機へ運搬・供給していくこの場所、黒い石炭の山が辺り一面を覆っています。協力会社・南双サービス株式会社の皆さんが重機を操り、その山を動かす姿に目を奪われました。

事故が起きなくても毎日訓練!その理由は……!?

次に訪れたのが、「防災センター」。そこには、2台の消防車がドンと構えていました。1台は「大型化学高所放水車」で、消防隊が近づけない高い場所での注水や泡放射を行うもの。もう1台は「泡原液搬送車」で、危険物火災などの災害が発生した場合に泡消火薬剤を補給するもの。石油コンビナート等災害防止法という法律により、この消防車2台の設置、そして常時4名体制での管理が義務付けられているそうです。

過去、広野火力発電所では火災が発生したことは1度もなく、この2台が出動したことはありません。しかし、防災センターの高木さんは「それでも毎日点検や訓練を欠かしません」と胸を張ります。

「いくら消防車を揃え、人が常駐していたとしても、いざという時に役立たなければ意味がありません。だから毎日点検や訓練して、いつ何があっても大丈夫であるように準備しているのです」

たとえ何も起きなくても、何も起こらない毎日を守るために重ねられる努力。それは、発電所内に足を踏み入れなければわからない事実でした。

その後、発電機の1つ、1号機の中へ。高温・高圧の蒸気から発電のエネルギーを生み出す「蒸気タービン」を間近で見学。ふたば未来学園の皆さんも普段見ることのできない設備に興味を持って見つめていました。

どんな操作も確認・操作・確認!一つひとつに細心の注意を払う

最後に訪れたのが、重油や原油を燃料とする1・2号機の「中央操作室」です。現在、常時稼働しているのは石炭を燃料とする5・6号機ですが、2023年夏の電力不足を受け、2020年以来停止していた2号機を2023年6月から稼働させています。モニターには、複雑に動くバーナーや、勢いよく炎をあげるボイラの内部が映し出されています。中央操作室の高木さんが、次のように説明します。

「ここでは、3名が2交替で24時間、発電設備を監視・巡視しています。人である以上、ミスを起こさないとは言い切れません。そのため、操作者と確認者を配置して、相互確認し、一つひとつの操作に誤りがないようにしています」

万が一重大な異常が発生した場合は、赤いランプが点灯すると話す高木さん。厳重な管理のもと、普段は作動しないこのランプ、12年前の東日本大震災では、この赤いランプの他、多くの異常を知らせるランプが点滅しました。

「大地震の影響で当時運転中だった2、4号機が停止。その後の大津波によって、1、3、5号機を含む全機が運転できない状態になりました。しかし、その後広野町の皆さん、協力会社の皆さん、そして他の火力発電所や他の部門の皆さんが一生懸命手伝ってくださり、5号機が3カ月後に、1〜4号機も4カ月後には、運転を再開できたのです。まさに奇跡です。」

その後は質問コーナーへ。無数の計器、スイッチ、コントロールパネルが敷き詰められ、まるで宇宙センターの指令室のような室内に興味津々の学生たち。「今は9万kWが出ていますが、定格出力の60万kWになったらパネルの数字はどうなりますか?」などと質問をしていました。

見学を終えて 仕事を終えた人たちに何を伝えよう?

再び会議室に戻った一行。見学を終えてすっかり和んだ様子のふたば未来学園の皆さん、発電所内を回った感想を次のように話してくれました。

「こんなに大きな施設なのに、少ない人数で設備を監視したり動かしたりしているのを知って驚きました」

「一つの電気をつくるために、こんなにいろいろな人が複雑に絡み合っていることを知ってびっくりしました」

その話を聞きながら、「次は、『ここで働く人々にどんな気持ちになってもらいたいか?』を一緒に考えてみましょう」と、OVER ALLsの赤澤さん。

「あのトンネルを通るのは、皆さん帰りのときです。パッと見て、『今日一日安全に終えられたな』とホッとしてもらうのがよいのか、『明日も気を引き締めていこう』と思ってもらうのがよいのか、次回まで考えてみてください」

広野火力発電所で目の当たりにした安全への強い思い。これを受けて次回は、発電所で働く人々と、ふたば未来学園の皆さんの双方でアイデアを出し合い、壁画の下絵を練っていきます。さて、どんなアイデアが出てくるのか?その詳細は第2回でレポートします!

関連記事

ふたば未来学園の学生と描く!広野火力発電所 壁画アートプロジェクト 第2回

ふたば未来学園に舞台を移し、下絵の検討に入ります。2度にわたって開催されたワークショップでは、それぞれが思いをぶつけ合う熱いディスカッションになった様子。

ふたば未来学園の学生と描く!広野火力発電所 壁画アートプロジェクト 最終回

ついに実制作に入ります。JERA広野火力発電所構内にある大きなトンネルに、どんな壁画が出来上がるのか。壁画制作や完成披露式の様子をお伝えします!

次世代に繋ごう。大学生と考えた「エネルギーの未来」

資源エネルギー庁が主催する次世代教育プログラムに協力。姉崎火力発電所を訪れた学生が感じたこととは・・・