【JERA解剖】

4.4兆円企業、資源小国

ニッポンの

EXに挑む

2022.12.21

脱炭素を目指すエネルギーシフト、国際情勢とともに上下する燃料価格、世界的な資源の争奪戦。さまざまな不確定要素によって、「電力」の安定供給が難しい舵取りを迫られている。

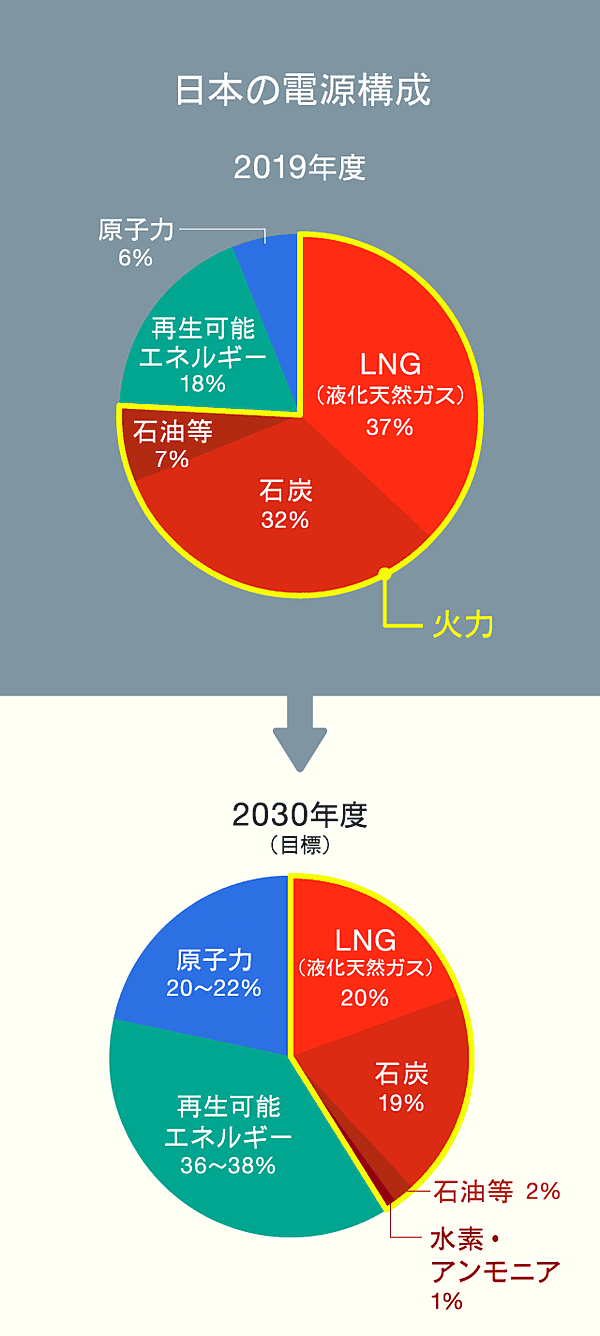

鍵を握るのは、日本の電源構成の8割近くを占める「火力」だ。

出典:資源エネルギー庁「第6次エネルギー基本計画」(2021年10月)

日本政府が2021年のエネルギー基本計画で示した「野心的な見通し」でさえ、2030年の再生可能エネルギー比率は4割弱。原子力を2割組み込んだとしても、残る4割超を火力発電でまかなう計画になっている。

現在稼働している火力発電が古くなったからといって次々と廃止してしまったら、再生可能エネルギーや原子力発電が十分に増えない場合の電力安定供給に支障が出るおそれがある。

グローバル市場で競争力を持つには?

どうすれば電力の安定供給を保ちながら低炭素化を進め、経済を発展させていけるのか。

さらに言えば、電力自由化によって多くの事業者が参入するなかで、どのように電源を確保していくのか。

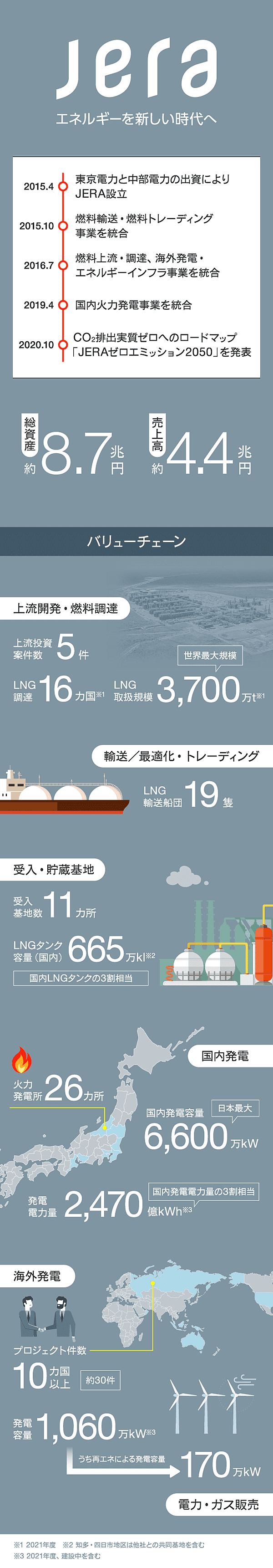

このやっかいな問題に立ち向かうキープレーヤーが、2015年に設立され、燃料の上流開発から輸送、発電までのバリューチェーン全域を担う世界最大規模の発電事業者「JERA」だ。

JERA代表取締役社長の小野田聡氏は、資源に乏しい日本で電力の安定供給と脱炭素化を同時達成するには、「再エネと低炭素火力を組み合わせることに加え、グローバルにまたがるバリューチェーン全体での最適化が必要」と語る。

ここからは小野田氏へのトップインタビューで、JERAが取り組む「移行」のビジョンを聞いていこう。

これからの

エネルギー供給基盤

──JERAのミッションには「世界のエネルギー問題に最先端のソリューションを提供する」とあります。

小野田 ええ。それが私たちの原点です。

その先に目指すビジョンは、再生可能エネルギーと低炭素火力を組み合わせたクリーンエネルギーの供給基盤を提供すること。そして、アジアを中心とした世界の健全な成長と発展に貢献すること。

このビジョンには、「安定供給」「低炭素化」「グローバル企業としての成長」という3つの想いを込めています。

エネルギーは、暮らしやものづくりのための血液のようなもの。社会や産業を成り立たせるうえで、必要不可欠な資源です。

これをどう調達し、使っていくのか。生産から消費までのバリューチェーン全体を見据えながら、実現可能な最適化を進めていくことが求められています。

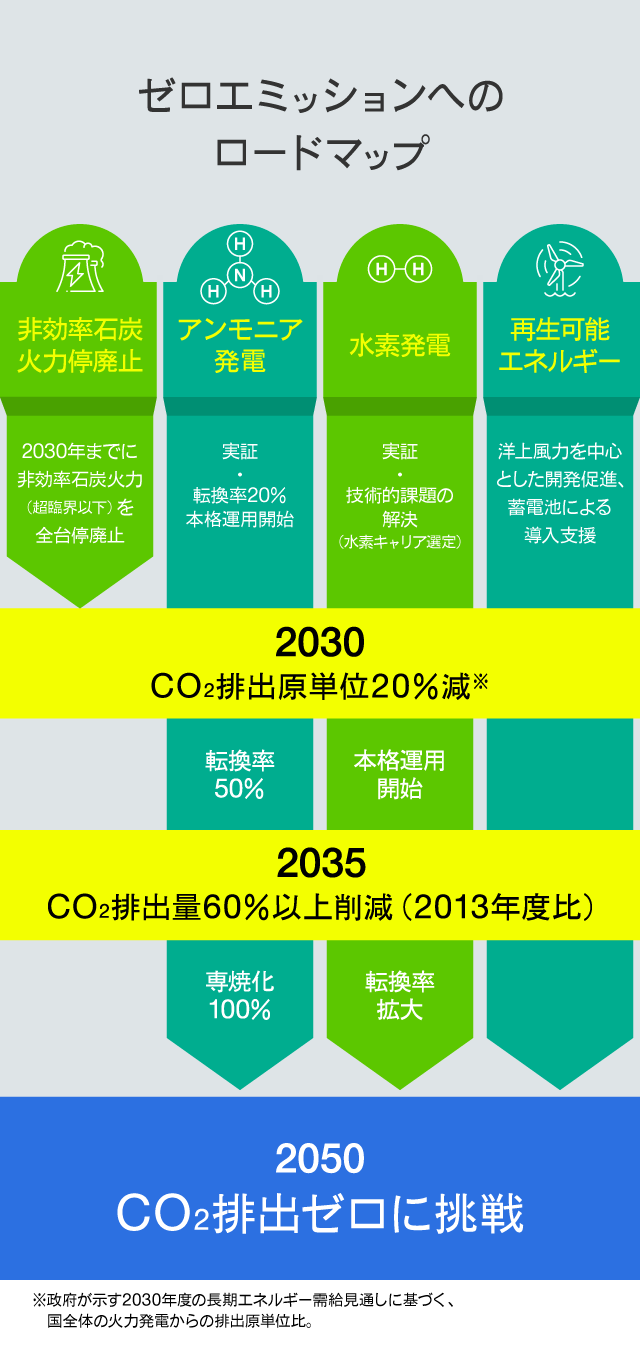

──2020年には国のカーボンニュートラル宣言に先がけて「JERAゼロエミッション2050」を発表し、国内外事業でのCO2実質ゼロへのロードマップを引きました。

はい。JERAはただ新しい事業をつくるだけでなく、社会インフラを担うという電力事業者のDNAを受け継いでいます。

まず、足元の安定供給をしっかりと支えることが根底にあります。石炭やLNGなどの化石燃料を使う発電には批判もありますが、まだ当分は火力を使わなければ、電力の供給が追いつきません。

それに、古い発電所をより高効率な設備に変えると、その分だけ燃料の消費量を減らし、CO2排出を抑えることができます。

そのうえで、石炭やLNGを、アンモニアや水素などの非化石燃料に置き換えていくことによって、さらなる低炭素化を進められます。

日本最大の火力発電事業者であるJERAが取り組むのは、燃料であるLNGと石炭を、燃やしてもCO2を排出しないH2(水素)とNH3(アンモニア)にそれぞれ置き換える技術。利用比率を上げるほどCO2排出量は減り、水素やアンモニア専焼の発電所ではCO2排出がゼロになる。

2022~2024年度には、合計約666万kW相当の最新鋭火力発電所が順次運転を開始します。発電機が主役として活躍できるのはおよそ30年ですから、ちょうど2050年ごろには次のサイクルを迎えます。

そのときまでに、日本の地理的な条件を踏まえて、現実的なエネルギーの選択肢をできるだけ増やしておく。それが、JERAに課せられたミッションです。

その手段のひとつとして、石炭火力における燃料のアンモニアへの転換があります。私たちは実証と技術開発を推進し、2050年にアンモニア100%の専焼火力、つまり「CO2を排出しない火力発電所」の実現を目指しています。

野心的な目標と、

移行期の現実解

──ヨーロッパでは再エネや水素を推進していますが、なぜアンモニアだったのでしょうか。

ひとつは、こういったエネルギー・シフトは、国や地域ごとに最適な条件が異なるからです。

年間を通じて強い偏西風が吹くヨーロッパでの再エネ発電のコストや、既存のパイプラインを使ってガスを輸送できることを踏まえると、彼らの選択には合理性があったかもしれません。

しかし、島国である日本は、タンカーで燃料を輸送してくる必要があります。そうなると、天然ガスを運びやすいLNG(液化天然ガス)にして使っているように、輸送コストを含めた最適解が変わるんです。

──水素とアンモニアの使い分けは?

水素をLNGのように液体にするには、-253℃にまで冷却する必要があります。さらに、輸送費も高くなることが想定され、今のままでは発電コストを下げられないことが大きな課題です。

ただし、水素と窒素を化合させるとアンモニアになります。アンモニアは液体にしやすく貯蔵や輸送に向いているので、当初は水素を効率的に運ぶ手段としての可能性が検討されていました。

火力発電所はLNGを輸送しやすい港湾エリアにあり、受入桟橋や貯蔵タンク、LNGの気化設備などを備えている(写真提供:JERA、三重県・川越火力発電所)

しかし、わざわざ水素をアンモニアに変換して日本に持ってきても、再びエネルギーを使って水素に戻すことになるので、さらなるコストがかかります。

「それなら、アンモニアをそのまま燃やせないか」と発想を転換したのが、アンモニアを燃料とした火力発電所をつくろうとしたきっかけです。

アンモニアを燃やすと光化学スモッグの原因となるNOx(窒素酸化物)が発生しますが、もともと日本の火力発電所は、NOxを処理する脱硝装置を有しています。

そうした設備を活用すれば、火力発電のバーナーを少し改良するだけで、石炭火力の設備でアンモニアを燃焼できることが分かりました。

──なるほど。既存の設備を転用できることも重要なんですね。

それは非常に大事です。私たちは「スマート・トランジション(スマートな移行)」と呼んでいますが、要するに今ある技術を使いながら、「できることからやっていく」ということです。

燃焼温度が低い石炭火力発電には、アンモニアの燃焼が適しています。一方で、現在最新鋭のLNG火力発電では、燃焼温度が1500〜1600℃にもなります。この場合はアンモニアを燃やすとNOxが増えすぎてしまうため、水素のほうが適しています。

とくに東南アジアには、できたばかりの石炭火力発電所がまだまだ多い。ここからのCO2排出を減らすためにも、少しの改造で実現できるアンモニア発電は有効なソリューションになると考えています。

ヨーロッパも当初は極めて野心的な脱炭素目標を掲げ、再エネと水素へシフトする方向に急ハンドルを切りました。

しかし、2021年の夏は偏西風が吹かず、洋上風力発電からの電力量が減少しました。そうすると、足りない分をLNGで補うことになり、天然ガスの在庫もどんどん減っていきました。

さらに、今年2月にはロシアによるウクライナ侵攻が起こり、世界的な燃料の争奪戦が始まりました。

各国が電源やエネルギー供給網を再構築する必要に迫られ、LNGだけでなく、これまでは注目されていなかったアンモニアにも目が向き始めているように感じます。

新しい時代をつくるためのDNA

──新しい電力の供給基盤をつくるために、今どのような課題が見えていますか。

技術開発の面でも、グローバルな調達を含めてバリューチェーンを強固にしていくためにも、課題はたくさんあります。

我々の出自にもかかわることですが、JERAは絶対に止めてはいけない「電力」という社会インフラを担っている自負があります。一方で、足元の安定供給が大変だからといって、脱炭素を棚上げするわけにはいきません。

低炭素火力と再生可能エネルギーを組み合わせるクリーンエネルギーの供給基盤をつくるには、火力発電の低炭素化だけに取り組めばいいということではなく、洋上風力などの再生可能エネルギーにも投資して、しっかりと増やしていかなければなりません。

JERAは台湾やイギリスで洋上風力発電プロジェクトに取り組んでいますが、とくに他のディベロッパーにない強みとして、20年、30年と設備の発電効率を落とさずに運用・管理するノウハウがあります。

──そのノウハウって、具体的にはどんなものなんでしょうか。

たとえば、火力発電所はモーターやポンプ、タービンなど、さまざまな機械の集合体です。パーツごとに寿命が違い、故障の予兆管理にも、熱や音、振動などたくさんのパラメータを使います。

ベテラン技師は、聴診棒を耳に当て、モーターのベアリングが割れかけていることを音で検知して、故障する前にメンテナンスしていました。

単に修理するだけでなく、異常が出たときに発電を止めるべきか、止めなくても対処できるか。修理するか、まるごと取り替えるか。機械全体のライフサイクルも考えながら、その都度適切な方法で手入れをしてきたんです。

日本はこういったノウハウに優れているので、海外の発電設備と比べて最後まで効率が落ちません。今ではセンサーやAIでベテラン技師と同等以上のことができるよう、予兆管理の技術にはとくに力を入れています。

火力発電では、蒸気やガスを使ってタービンを回します。風力発電の設備も、パーツは少ないものの同じような回転体ですから、火力で培ったさまざまな制御技術やノウハウを活かせるんです。

──そういった技術も含めて、世界にソリューションを提供していくんですね。

そうですね。アンモニア火力のソリューション、メンテナンス技術、上流開発や輸送などのバリューチェーン。JERAが持っているアセットを世界のエネルギー問題に活用していきます。

電力やエネルギーのようなインフラに従事するには、商売だけでなく社会貢献のような想いが強く求められます。単にその土地で設備をつくって売却したり、発電して収益を上げたりするだけでいいものではありません。

その国の暮らしに密着してインフラを支え、その土地の産業や生活を豊かにしていく。そうやって協調し、グローバルのバリューチェーンを太くすることが、結果的に日本の電力の安定供給につながっていく。私はそう考えています。

制作:NewsPicks Brand Design

編集・執筆:宇野浩志

撮影:森カズシゲ

デザイン:小谷玖実

※このコンテンツは、JERAのスポンサードによってNewsPicks Brand Designが制作し、NewsPicks上で2022年12月16日に公開した記事を転載しています。

https://newspicks.com/news/7843165

©NewsPicks 本コンテンツの無断転載を禁じます。

※2024年5月10日、一部表現を変更しました。